“Son cinco minutos / la vida es eterna / en cinco minutos”, cantaba Víctor Jara cuando recordaba a Amanda, la de “la calle mojada, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo”, y cuando evocaba a Manuel, el compañero amado “que nunca hizo daño” y que “en cinco minutos quedó destrozado”. El cantautor estaba en la plenitud de su vida y su arte.

Años después, preso y desgarrado por la tortura, escuchando otras sirenas, no las que convocaban a Manuel a la vuelta al trabajo, siguió cantando, pero esta vez de dolor. “Canto qué mal que sales / Cuando tengo que cantar espanto / Espanto como el que vivo / Espanto como el que muero”, escribió en su último y desgarrador poema de apenas 20 palabras.

Tuvo una muerte lenta, desde que fue detenido en la Universidad Técnica del Estado (UTE), junto con otros 600 profesores, estudiantes y funcionarios, el 12 de septiembre de 1973, al día siguiente del golpe pinochetista, hasta su asesinato. Un oficial con lentes oscuros y rostro pintado, conocido como El príncipe, lo reconoció cuando entraba al Estadio Chile con las manos entrelazadas en la nunca. “¡A ese hijo de puta me lo traen para acá!”, gritó al verlo, según un testigo. “¡A ese huevón, a ése! ¡No me lo traten como señorita, carajo!”, agregó. “¡Así que vos sos Víctor Jara, el cantante marxista, comunista concha ‘e tu madre, cantor de pura mierda!”, le espetó.

Los soldados lo sacaron de la fila a culatazo limpio. El prisionero cayó casi inconsciente a los pies del oficial. Allí empezó su calvario. No fueron cinco minutos. Fue golpeado y torturado durante cuatro días. Un oficial le rompió los dedos a pisotones. “¡A ver si ahora vas a tocar la guitarra, comunista de mierda!”.

Su cuerpo, cubierto de sangre, apareció detrás de un matorral, junto al Cementerio Metropolitano. La primera autopsia, practicada en 1973, reveló 44 balazos. Una nueva, realizada en 2009, confirmó que el poeta murió por múltiples impactos. “Mi corazón late como campana”, se les escuchó decir poco antes de ser conducido a la muerte.

La justicia es lenta, pero llega. En el caso de Víctor Jara, tardó 45 años. Los nueve militares responsables del asesinato fueron declarados culpables y condenados a 18 años de cárcel, en un proceso que concluyó el 4 de julio. Además, el Estado chileno deberá indemnizar a la familia de la víctima con dos millones de dólares.

Nacido 28 de septiembre de 1932 en el seno de una familia campesina de la provincia de Ñuble, en el sur chileno, encontró la vocación musical de la mano de su madre, Amanda Martínez, quien tocaba la guitarra y cantaba. De su padre, Manuel Jara, heredó el amor a la tierra. Las necesidades familiares lo obligaron a ayudar a su padre desde niño en los trabajos del campo. Se dice que en honor a sus padres compuso Te recuerdo, Amanda.

Por consejo de un cura, ingresó en un seminario. “Lo hice por razones íntimas y emocionales, por la soledad y la desaparición de un mundo que hasta entonces había sido sólido y perdurable, simbolizado por un hogar y el amor de mi madre”, recordaría años más tarde. Buscó refugio en la Iglesia pensando en que allí podría “encontrar un amor diferente y más profundo que quizá compensaría la ausencia de amor humano”. Sin embargo, abandonó el seminario dos años después, al comprobar que no tenía vocación.

Ícono cultural del socialismo chileno y latinoamericano, el autor de El manifiesto desarrolló una amplia carrera como autor, director y actor teatral, pero sobre todo como cantor y compositor, hasta convertirse en referente internacional de la canción protesta y la Nueva canción chilena.

Estudió actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A sus 27 años, dirigió su primera obra de teatro, Parecido a la felicidad, de Alejandro Sieveking, y con La mandrágora, de Maquiavelo, realizó una gira por varios países latinoamericanos.

Compaginó su actividad teatral con la musical. En 1957, ingresó al conjunto folclórico Cuncumén. En 1959 grabó su primer disco y en 1961 compuso su primera canción, Paloma, quiero contarte, e hizo una gira europea con Cuncumén. Fue director artístico del grupo Quilapayún y en 1966 grabó su primer longplay como solista, Víctor Jara. Entre 1969 y 1973 publicó Pongo en tus manos abiertas, Canto Libre, El derecho a vivir en paz, La población y Canto por travesura.

Asumía el compromiso político y la militancia en la protesta social como actividades inherentes a su oficio de cantautor y promotor de la cultura. Afiliado desde joven al Partido Comunista, solía decir que sólo el amor a la justicia conduce a la dignificación del hombre. “Yo no canto por cantar / ni por tener buena voz, / canto porque la guitarra / tiene sentido y razón”, proclamaba en El manifiesto.

Participó activamente en la campaña electoral que llevó a Salvador Allende al poder. Al asumir la presidencia, el líder socialista lo nombró “Embajador cultural”. El día de la rebelión militar, Jara tenía previsto intervenir con Allende en un acto político programado en la UTE.

Al estallar el golpe, el artista se sumó a la resistencia. Estudiantes, trabajadores y profesores permanecieron esa noche concentrados en la universidad. Los golpistas detuvieron al día siguiente a 600 personas, entre ellos a Jara, y los trasladaron al Estadio Chile, que años después sería rebautizado con el nombre del poeta. A sus compañeros de prisión, cerca de 5.000, dedicó uno de sus últimos poemas: “¡Cuánta humanidad / con hambre, frío, pánico, dolor, / presión moral, terror y locura!”.

Uno de los testigos de la detención, el abogado Boris Navia, recordó que Jara fue golpeado con furia una y otra vez, en el cuerpo y en la cabeza. “Casi le estalla un ojo. Nunca olvidaré el ruido de esa bota en las costillas. Víctor sonreía. Él siempre sonreía, tenía un rostro sonriente, y eso descomponía más al facho. De repente, el oficial desenfundó la pistola. Pensé que lo iba a matar. Siguió golpeándolo con el cañón del arma. Le rompió la cabeza y el rostro de Víctor quedó cubierto por la sangre que bajaba desde su frente”, declaró al diario El País de Madrid.

Cuando fueron exhumados sus restos en 2009, el pueblo chileno le brindó un emotivo homenaje.

“Este sábado entierran a Víctor Jara por segunda vez. Quien amó tanto la vida, 36 años después, vuelve a pasear su muerte”, escribió Joan Manuel Serrat. Al conocer el fallo, la expresidenta Michelle Bachelet, detenida y torturada por los golpistas, declaró: “Víctor Jara canta con más fuerza que nunca y Chile hace justicia con su historia”.

Como Amanda, Víctor Jara tenía la sonrisa ancha, y como Manuel, nunca hizo daño. Hoy tiene vida eterna.

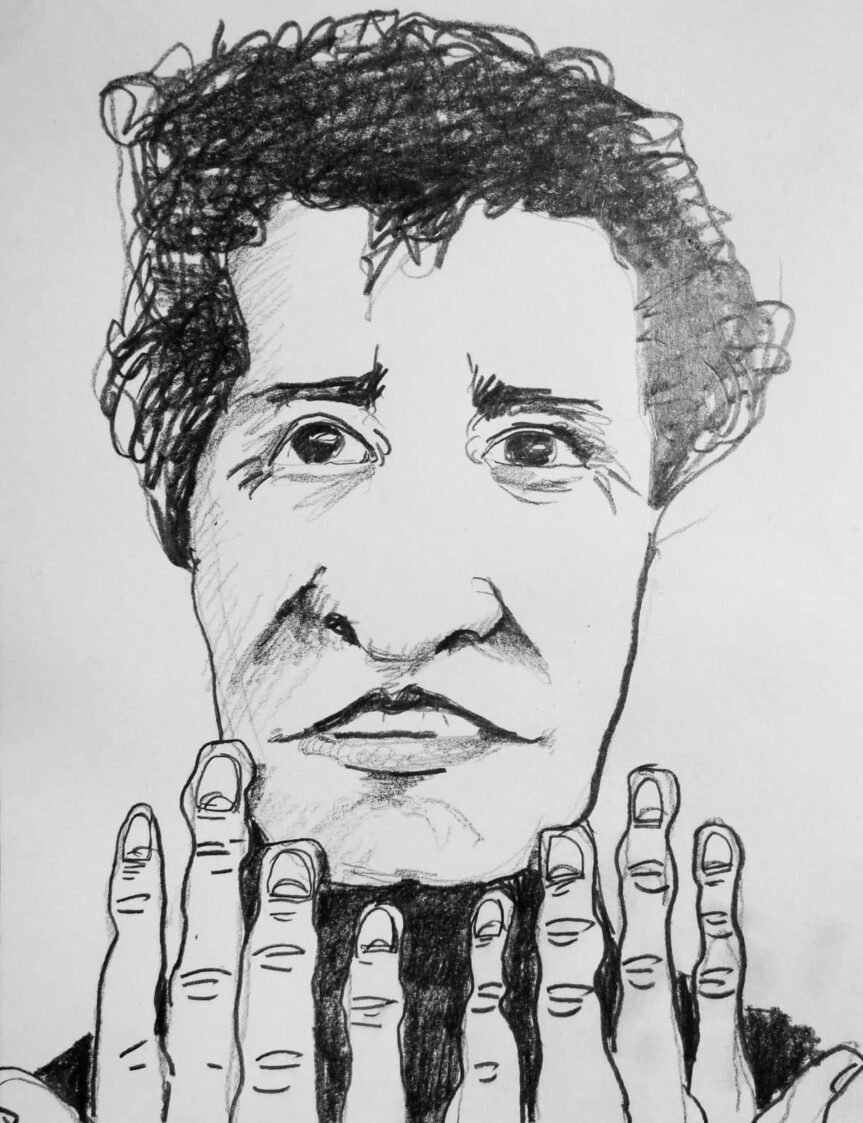

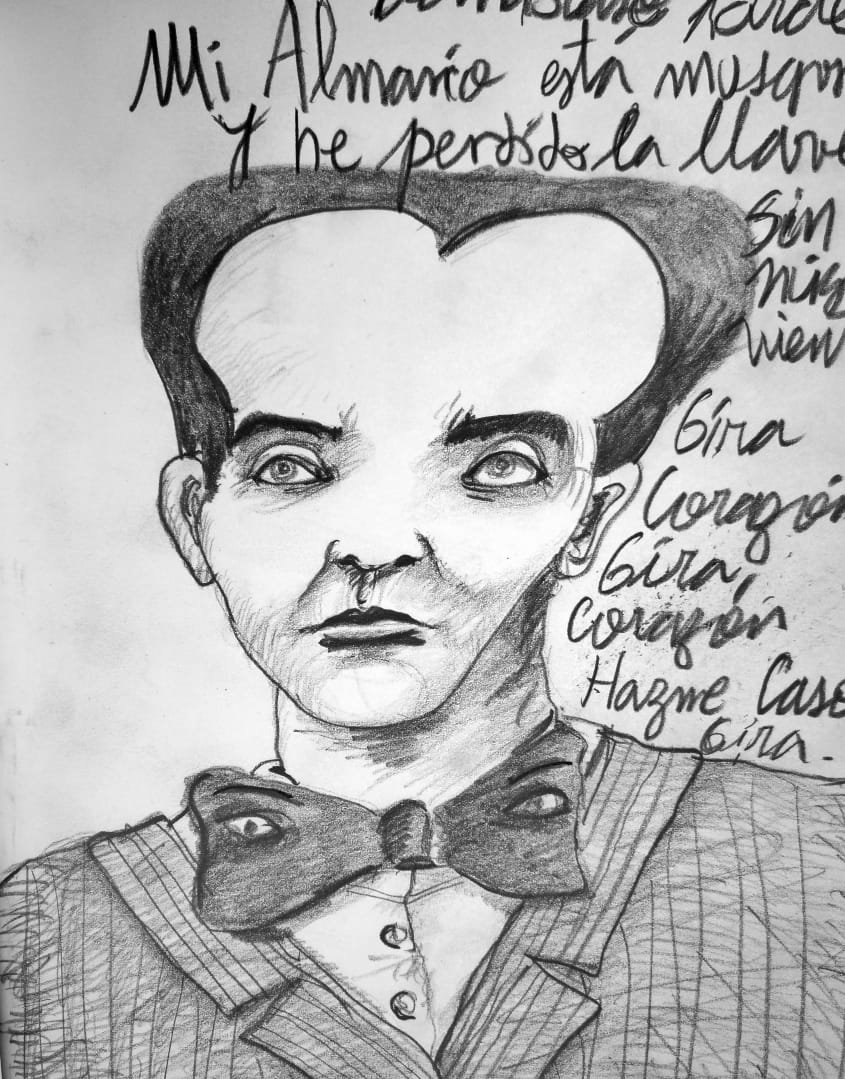

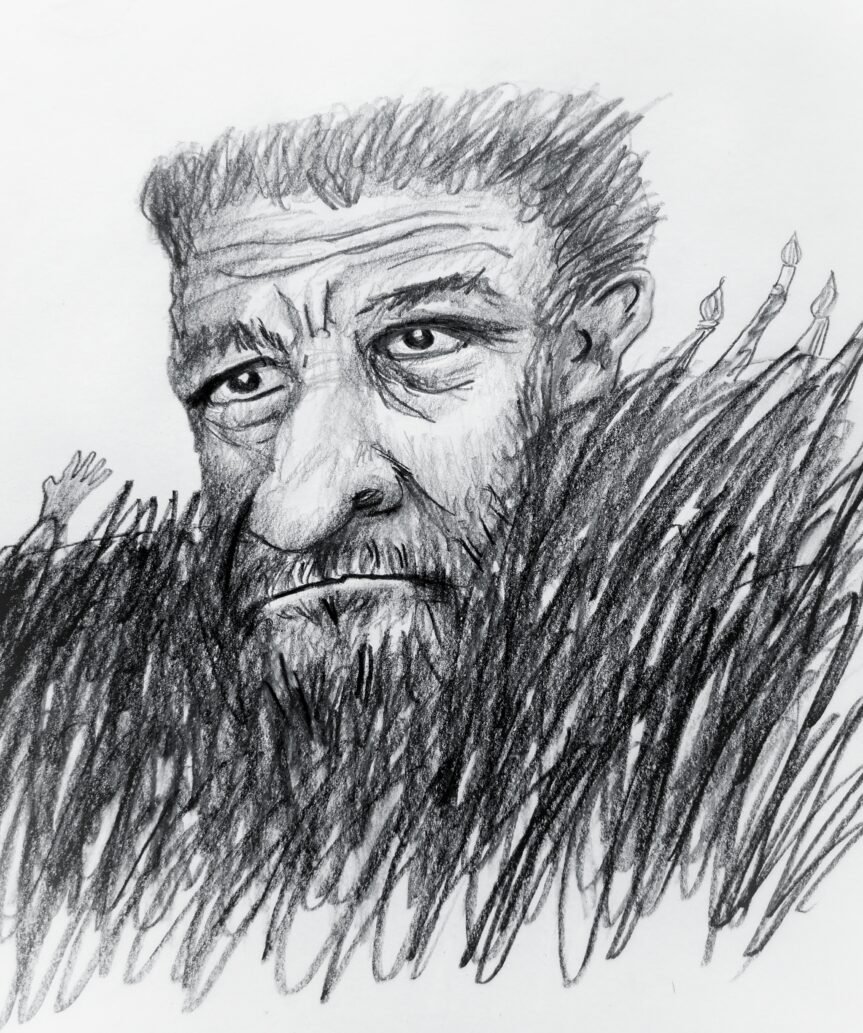

(Dibujo de Marcos Loayza)

Página Siete – 22 de julio de 2018