Nadie agradeció tanto a la vida ni hubo una vida más ingrata que la suya. Le agradecía por haberle dado dos luceros que le permitían distinguir entre multitudes al hombre que amaba, pero clamaba contra el corazón ciego, sordo y mudo que le causaba tormento; le daba gracias por permitirle distinguir lo bueno de lo malo y la dicha del quebranto, pero maldecía al alto cielo y se preguntaba qué había sacado con querer al hombre amado. Violeta Parra terminó poniendo fin a sus días en la Carpa de la Reina después de haberle cantado a la vida.

Llegó a La Paz una tarde de mayo de 1966 en busca del amor perdido. “¿Aquí vive Gilbert Favre?”, le preguntó a Pepe Ballón tras deambular durante horas por la plaza San Francisco y el mercado de las brujas de las calles adyacentes. “¿Quién lo busca?”, le replicó el creador de la Galería y Peña Naira sin responder a su pregunta. “Una amiga, Violeta Parra”, respondió. Pepe la recordaba flaca, feucha y greñuda, “nada que ver con la imagen idealizada” que le había pintado el “Gringo bandolero”, como era conocido el quenista suizo, en las noches de bohemia.

Famosa en Chile como cantante, compositora y divulgadora de la música popular, Violeta Parra era por entonces desconocida en Bolivia. Favre, en cambio, era un artista reconocido en los medios culturales paceños. Había llegado un año antes huyendo de Chile, cansado del carácter dominante y posesivo de Violeta. “Tenía su genio”, recordaba Ballón.

“Ya me voy, ya me voy para Bolivia…”, cantó al salir de Chile rumbo a La Paz. Favre la acogió en el cuartito que le había cedido Ballón en el patio trasero de la peña, una estancia de dos por cuatro que apenas daba cabida a un camastro, una mesita de noche y una silla. Durante meses fue su “nidito de amor y desamor”, hasta que sobrevino la ruptura definitiva.

Comunista, atea y anticlerical de hueso colorado, “¿qué haces con tantos curas?” me espetó cuando Pepe Ballón me presentó como un “joven reportero de Fides y amigo de la casa”, días después de su debut. Lucía un faldón gris lleno de lamparones y una chompa de alpaca prestada por el Gringo. A diferencia de su amante, un personaje extrovertido, amiguero y parlanchín, la cantautora era reservada, huraña, casi hosca, aunque entrada en confianza se mostraba cálida y amistosa.

Fue presentada una noche de viernes como “la extraordinaria folklorista chilena” que era. Cantó en el cierre del programa, un show que incluía al trío de Favre, integrado por el guitarrista tupiceño Alfredo Domínguez y el charanguista Ernesto Cavour, y a Los Jairas, el conjunto de Favre, Cavour, Julio Godoy y Yayo Jofré.

Poco agraciada, desaliñada en el vestir y con las greñas que se empeñaban en cubrirle el rostro, la cantante chilena se desplazaba silenciosa por el patio de Naira y por el mismo escenario. Cuando actuaba, iba directamente el grano, sin mediar palabra, con el rasguido de su guitarra como única introducción. No tenía una voz extraordinaria, ni mucho menos. Sus canciones sonaban un tanto monótonas, pese a la fuerza de su poesía.

Gladys Cortéz, esposa de Alfredo Domínguez, recordaba el consejo que le dio a su compañero cuando el guitarrista le dijo en su timidez que no era cantor ni tenía voz para el canto. “Pero, ¡qué te importa! Lo que tienes es una voz, cantas como tú eres; yo tampoco soy cantora, pero quiero decir lo que yo escribo…”, le replicó. Su consejo fue decisivo para que Alfredo se decidiera a interpretar sus propias canciones.

A excepción de Gracias a la vida –un verdadero himno a la vida–, su poesía estaba teñida por el dolor y la angustia del desamor: “Maldigo la primavera/ Con sus jardines en flor/ Y del otoño el color/ Yo lo maldigo de veras/ A la nube pasajera/ La maldigo tanto y tanto/ Porque me asiste un quebranto/ Maldigo el invierno entero/ Con el verano embustero/ Maldigo profano y santo/ Cuánto será mi dolor”, cantaba en una de ella, Maldigo al alto cielo. O también: “Qué pena siente el alma/ cuando la suerte impía/ se opone a los deseos/ que anhela el corazón/ Qué amargas son las horas/ de la existencia mía/ sin olvidar tus ojos/sin escuchar tu voz”, en Qué pena siente el alma.

La desesperanza y la depresión en la que le había sumido el amor perdido parecían reflejarse en el desgarrador lamento de Qué he sacado con quererte:

¿Qué he sacado con la

luna

que los dos miramos juntos?

¿Qué he sacado con los nombres

estampados en el muro?

Como cambia el calendario,

cambia todo en este mundo.

¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!

¿Qué he sacado con el lirio

que plantamos en el patio?

No era uno el que plantaba;

eran dos enamorados.

Hortelano, tu plantío

con el tiempo no ha cambiado.

¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!

¿Qué he sacado con la sombra

del aromo por testigo,

y los cuatro pies marcados

en la orilla del camino?

¿Qué he sacado con quererte,

clavelito florecido?

¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!

Aquí está la misma luna,

y en el patio el blanco lirio,

los dos nombres en el muro,

y tu rastro en el camino.

Pero tú, palomo ingrato,

ya no arrullas en mi nido.

¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay!

Hija de un maestro de escuela y músico, Nicanor Parra Alarcón, y de una modista y tejedora campesina, Rosa Clarisa Sandoval, nació en San Fabián de Alico, en la Región de Ñuble, el 4 de octubre de 1917. Era la tercera de nueve hermanos, quienes desde niños se inclinaron por el arte. Violeta formó dúos con sus hermanos Hilda, Eduardo y Roberto, en tanto que el primogénito, Nicanor, se consagró como el creador de “antipoesía” y fue galardonado en 2011 con el Premio Cervantes de Literatura.

Sus biógrafos dicen que empezó a tocar la guitarra a los nueve años y que compuso sus primeras canciones a los 12. Transcurrió su infancia en el campo. Llegó a estudiar un año de la escuela normal, pero debió abandonar los estudios para ayudar a la manutención de la familia tras la muerte de su padre. Para sobrevivir, actuaba con sus hermanos en plazas, restaurantes, bares y circos. A sus 15 años se fue a vivir a Santiago, invitada por su hermano Nicanor.

Comenzó su carrera a los 20 como intérprete de boleros y rancheras en un restaurante de Santiago, donde conoció al obrero ferroviario Luis Cereceda Arenas, con quien se casó en 1938 y tuvo dos hijos, Isabel y Ángel, quienes siguieron sus pasos en el mundo del espectáculo y llegaron a convertirse en destacados músicos. Se dice que fue Cereceda quien la inició en la actividad política como militante del Partido Comunista.

Casada en segundas nupcias con Luis Arce Leytón, un tenor de ópera, tuvo dos hijas, Carmen Luisa y Rosa Clara, fallecida dos años después. Para entonces había grabado en dúo con Hilda –Las hermanas Parra– sus primeros discos, dedicados al folklore. Vinculada por su hermano Nicanor a los círculos culturales santiaguinos, conoció a Pablo Neruda y otros poetas. Fue también Nicanor quien la animó a investigar y recuperar la música tradicional chilena, labor que quedó plasmada en el libro Cantos folklóricos chilenos y en sus primeros discos como solista.

En 1954 ganó el Premio Caupolicán a la Folklorista del Año, lo que le valió para presentarse en un festival de Varsovia, Polonia, viaje que aprovechó para conocer la Unión Soviética y recorrer parte de Europa. Estando en París, grabó el disco Guitare et chant: chants et danses di Chili (1956), una recopilación del folklore chileno, que le dio una gran popularidad. A su retorno a Chile, editó varios discos, como Canto y guitarra (1957) y Acompañada de guitarra (1958).

Para entonces ya era conocida como una cantante preocupada por los problemas sociales y había incursionado en otros campos del arte, como la cerámica y la pintura al óleo y en arpillera, que más tarde llevaría a Europa. Antes de viajar a Argentina, donde se instaló por una temporada, publicó el álbum Toda Violeta Parra (1961), el primero que se conoció en Bolivia.

En su diario inédito Memorias de un gringo, un manuscrito citado por la historiadora del arte Erica Deuber Ziegler en la revista Fuentes de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa, Favre cuenta cómo conoció a Violeta. Fue en 1960, cuando acompañó al antropólogo y arqueólogo suizo Jean-Christian Spahni al desierto de Atacama para realizar un estudio de las poblaciones indígenas de los Andes.

Mientras Spahni se ocupaba de los preparativos para la expedición en Santiago, Favre se puso a buscar material para un posible reportaje sobre el folklore chileno. De esa manera llegó al departamento de Folklore de la Universidad y de allí lo llevaron a casa de Violeta Parra, donde –según Deuber Ziegler– “pasó la noche y salió, al día siguiente, por la ventana”. Después de tres meses de estar trabajando con Spahni, se aburrió y partió a pie por el desierto, donde casi se pierde, rumbo a Santiago en busca de Violeta. Volvió a la Universidad y encontró a su hijo Ángel, quien lo llevó a la casa de los Parra el 4 de octubre, día del cumpleaños de la cantante.

Favre se convirtió en el amor de su vida. Violeta le dedicó algunas de sus canciones más célebres, entre ellas la inolvidable Gracias a la vida. Existen muchas versiones sobre el momento en que la compuso. Según relata Favre en Memorias de un gringo, fue en el cuartito de Naira donde le puso la letra y la música.

Según Leni Ballón, hija de Pepe, aparentemente ya había escrito una primera versión en Chile, pero “si no la compuso en Naira en su totalidad, sí le dio los últimos retoques y la estrenó en La Paz”, feliz como estaba de su recuentro y aparente reconciliación con el suizo. De hecho, parece aludir al “hogar” de la pareja en Naira cuando menciona en la canción “la casa tuya, tu calle y tu patio”.

Gracias a la vida que

me ha dado tanto

me dio dos luceros, que cuando los abro

perfecto distingo lo negro del blanco

y en el alto cielo su fondo estrellado

y en las multitudes el hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto

me ha dado el oído que en todo su ancho

graba noche y día, grillos y canarios

martillos, turbinas, ladridos, chubascos

y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto

me ha dado el sonido y el abecedario

con el las palabras que pienso y declaro

madre, amigo, hermano, y luz alumbrando

la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto

me ha dado la marcha de mis pies cansados

con ellos anduve ciudades y charcos

playas y desiertos, montanas y llanos

y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha dado tanto

me dio el corazón que agita su marco

cuando miro el fruto del cerebro humano

cuando miro al bueno tan lejos del malo

cuando miro al fondo de tus ojos claros.

Gracias a la vida que me ha dado tanto

me ha dado la risa y me ha dado el llanto

así yo distingo dicha de quebranto

los dos materiales que forman mi canto

y el canto de ustedes que es mi mismo canto

y el canto de todos que es mi propio canto

Gracias a la vida que me ha dado tanto.

“En su relato autobiográfico, Gilbert narra cómo en febrero de 1965, en Santiago, después de una tentativa de suicidio de Violeta con barbitúricos, escapó del dominio autoritario de su enamorada, tomó su grabadora Revox, la cámara fotográfica que ella le había regalado, su quena y su clarinete, se presentó en la embajada de Perú para obtener una visa, fue mal recibido, luego pasó a la embajada de Bolivia donde enseguida le hicieron sus papeles. Para pagar su pasaje en el tren Arica-La Paz, vendió su clarinete a un comerciante de instrumentos de música”, dice Deuber Ziegler.

Violeta lloró la partida y dejó constancia de su dolor en Run run se fue pa’l norte, una canción cargada de nostalgia y desesperanza (“En un carro de olvido/ antes del aclarar/ de una estación del tiempo/ decidido a rodar/ Run Run se fue pa’l norte/ no sé cuándo vendrá/ Vendrá para el cumpleaños/ de nuestra soledad”).

Favre no quiso regresar a Chile, enamorado como estaba, no de Violeta, sino de Bolivia y la música boliviana. Como escribió Deuber Ziegler, sentía admiración por una ciudad como La Paz, a la que veía “mágica, maravillosa”, por la gentileza de su gente y por la “increíble riqueza y diversidad” de su música popular.

Tras su estancia en La Paz, interrumpida en una ocasión por un breve viaje a Santiago, la artista retornó definitivamente a Chile a fines de 1966 y se suicidó el 5 de febrero de 1967. Se dice que lo hizo con una pistola que compró en La Paz.

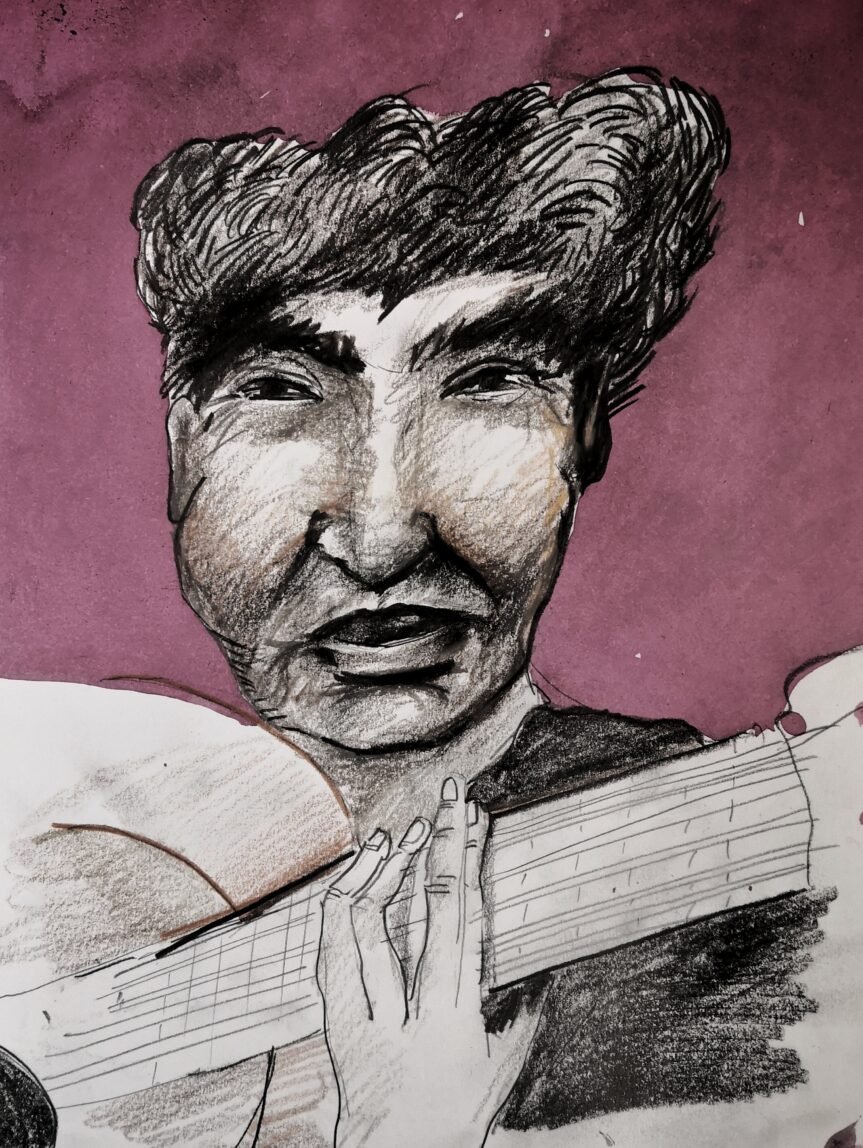

Leni Ballón la recuerda como “una mujer maravillosa, talentosa, virtuosa y de gran sensibilidad”, perdidamente enamorada de Favre, a quien cansó con su acoso permanente. Tras su llegada a La Paz, en mayo de 1966, cantó en varias oportunidades en la peña y presentó una exposición de dibujos. “Los dibujos emotivos trasuntan en su autora un espíritu que capta y expresa escenas y personajes que adquieren vida en sus rastros (…) Son obras que demuestran gran sensibilidad, no en vano Violeta tiene alma de artista”, escribió El Diario.

Después de un mes, retornó a Santiago, llevándose a Los Jairas y a Los Choclos, un conjunto de zampoñeros integrado por lustrabotas de la Plaza Murillo para que actuaran en su peña, La Carpa de la Reina. Volvió a La Paz por otra corta temporada. Fue cuando estrenó Gracias a la vida.

Lení la vio por última vez en Santiago, en septiembre de 1966, cinco meses antes de su suicidio. La invitó a La Carpa de la Reina. “Me ofreció todo un concierto de charango, acompañada en el bombo por el músico uruguayo Alberto Zapicán, con un charango que se había llevado de Bolivia”.

Joaquín Sabina, quien se proclamaba “embajador violetero”, la consideraba “un magisterio, una tremenda inspiración”, no sólo por su sentido de lo popular, sino también por la poesía que escribía. Le compuso Violetas para Violeta, canción que estrenó en Santiago: Maldigo del alto cielo/ que nos expropió su canto,/ sus décimas, su pañuelo,/ su quinchamalí, su llanto,/ viola de chicha y pomelo,/ cacerolas del espanto.

Nadie supo definir el amor mejor que ella. “El amor es torbellino/ de pureza original/ hasta el feroz animal/ susurra su dulce trino/ Detiene a los peregrinos/ libera a los prisioneros/ el amor con sus esmeros/ al viejo lo vuelve niño/ y al malo solo el cariño/ lo vuelve puro y sincero”, cantó en Volver a los 17.

Violeta fue muriendo poco a poco, a medida que perdía el amor, cercada por la soledad, desolada. “Que la vida es mentira/ que la muerte es verdad/ ¡Ay, ay, ay, de mí!”, había lamentado en Run run se fue pa’l norte.

Dibujo de Marcos Loayza

Página Siete – 20 de diciembre de 2020