Nació con la independencia formal de su país, en la Cuba de la enmienda constitucional Platt que concedía Estados Unidos el “derecho” de intervención, hecho que marcaría su vida política y literaria como intelectual comprometido. Hijo de padres mulatos, síntesis de la cubanidad, Nicolás Guillén, el poeta que reivindicó el “color cubano” del mestizaje afroantillano, cantó sus versos en ritmo de son.

Tenía 28 años cuando el periódico habanero Diario de Marina publicó por primera vez sus Motivos de son (1930), ocho poemas rítmicos y sonoros como la música afrocubana, que inicialmente se constituyeron en motivo de escándalo más que de halago, no por el son, que daba ritmo al tradicional octosílabo, sino por su contenido reivindicativo del mestizaje y la afirmación de un orgullo que impregnaría también su siguiente libro de título onomatopéyico: Sóngoro cosongo (1931).

“He tratado de incorporar a la literatura cubana, no como simple motivo musical, sino como elemento de verdadera poesía, lo que pudiera llamarse poema-son, basado en la técnica de esa clase de baile tan popular en nuestro país”, explicaría años después. “Mis poemas-sones –añadiría– me sirven además para reivindicar lo único que nos va quedando que sea verdaderamente nuestro, sacándolo a la luz, y utilizándolo como un elemento poético de fuerza”.

Hijo de un combatiente por la independencia que murió en una de las tantas luchas entre liberales y conservadores de principios del siglo pasado, Nicolás Cristóbal Guillén Batista, conocido como Nicolás Guillén a secas, nació en la provincia de Camagüey el 10 de julio de 1902. Fue educado en los principios católicos de su madre, Argelia Batista Arrieta, y las ideas igualitarias de su padre, el senador liberal Nicolás Guillén Urra, credo e ideario que alimentarían su poesía y su afán por la justicia social.

Perdió a su padre, asesinado por soldados del régimen conservador de la época, a sus 15 años, hecho que le obligó a ocuparse del sustento familiar como primogénito entre seis hermanos. Dejó constancia de su amor filial en uno de sus poemas: ”No puedo hablar pero me obligan/ el perfil de mi padre, su índice del recuerdo;/ no puedo hablar, pero me llaman/ su detenida voz y el sollozo del viento” (Elegía camagüeyana).

Estudió la primaria y secundaria en Camagüey, época en la que asistía en horario nocturno a las lecciones de preceptiva literaria que dictaba el profesor Tomás Vélez, con quien estudió a los autores del Siglo de Oro español (Quevedo, Góngora y Lope de Vega). Publicó sus primeros poemas en las revistas Gráfico y Camagüey.

Al terminar el bachillerato, se trasladó a La Habana para estudiar Derecho, carrera que abandonó poco tiempo después por el amor a la poesía y la falta de recursos económicos. Escribía “una que otra notita” para la prensa local y asistía los viernes por la noche a la tertulia literaria del café Martí. “Yo que pensaba en una blanca senda florida,/ donde esconder mi vida bajo el azul de un sueño, hoy,/ pese a la inocencia de aquel dorado empeño,/muero estudiando leyes para vivir la vida”, se refirió con ironía a su paso por la universidad.

Retornó a Camagüey, donde dirigió la revista literaria Lis, mientras se ganaba la vida como tipógrafo, corrector de pruebas y redactor del periódico El Camagüeyano, pero no tardó en volver a La Habana, en 1926, a sus 24 años, en busca de nuevos horizontes. Por esos mismos días entabló contacto con varios poetas, entre ellos Federico García Lorca (1898-1936) y el afroamericano Langston Hughes (1902-1967).

La publicación de Motivos de son, en 1930, lo lanzó a la fama, ya que varios de los poemas del libro fueron musicalizados por compositores de la época. No fue esa la única razón por la que el poemario se convirtió en un gran acontecimiento cultural, sino –y sobre todo– porque Guillén incorporó a la poesía la musicalidad del son, el ritmo afrocubano por excelencia, y la fonética y modismos del lenguaje mestizo de la isla, algo que no había ocurrido hasta entonces en la literatura antillana.

Lo llamaron el “poeta de la negritud”, pero, en realidad, como él mismo decía, lo que siempre quiso reivindicar fue el “color cubano” del “mestizaje blanquinegro”. “La inyección africana en esta tierra es tan profunda, y se cruzan y entrecruzan en nuestra bien regada hidrografía social tantas corrientes capilares, que sería trabajo de miniaturista desenredar el jeroglífico”, según escribió en el prólogo de Sóngoro cosongo.

¿Po qué te pone tan

brabo,

cuando te disen negro bembón,

si tiene la boca santa,

negro bembón?

Bembón así como ere

tiene de to;

Caridá te mantiene,

te lo da to.

Mario Benedetti (1920-2009) elogió “el ritmo y la música verbales” de Sóngoro cosongo, el “versolibrismo” de West Indies Ltd. y el “humor travieso” de El Gran Zoo, como muestras de su gran versatilidad. Citó su poema Todo mezclado para señalar que, si bien en su poesía estaba “todo mezclado”, las tendencias y estilos se complementaban sin estorbarse, porque en la obra del cubano cada “movimiento se origina en el anterior, casi sin contradecirlo, simplemente abriendo sus cauces, generando afluentes, incorporando palabras recién nacidas”.

En una carta dirigida al autor de la poesía mestiza, el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1936) le confesó haber sentido el ritmo y la música de los negros y mulatos en cada uno de los versos de Motivos de son y Sóngoro cosongo. “Es el espíritu de la carne, el sentimiento de la vida directa, inmediata terrenal. Es, en el fondo, toda una filosofía y una religión”, le escribió.

Como recuerdan los estudiosos de su obra, Guillén mantuvo en Sóngoro cosongo la “línea negrista” de la poesía que inauguró en Motivos de son, pero al mismo tiempo profundizó la denuncia política y social, producto de su observación de la discriminación, marginalidad y pobreza en que vivían negros y mulatos.

“No ignoro, desde luego, que estos versos les repugnan a muchas personas, porque ellos tratan asuntos de los negros y del pueblo. No me importa. O mejor dicho: me alegra”, escribió en Las grandes elegías y otros poemas.

¡Ay, negra,

si tú supiera!

Anoche te bi pasá

y no quise que me biera.

A é tú le hará como a mí,

que cuando no tube plata

te corrite de bachata,

sin acoddadte de mí.

Sóngoro cosongo,

songo bé;

sóngoro cosongo

de mamey;

sóngoro, la negra

baila bien;

sóngoro de uno

sóngoro de tre.

Guillén publicó West Indies Ltd. en 1934, un año después de la “revuelta de los sargentos” encabezada por el coronel Fulgencio Batista, instigada por Estados Unidos, obra en la que denuncia la injusticia social y la intervención extranjera (“¡West Indies! Nueces de coco, tabaco y/ aguardiente…/ Éste es un oscuro pueblo sonriente,/ conservador y liberal,/ ganadero y azucarero,/ donde a veces corre mucho dinero,/ pero donde siempre se vive muy mal”).

Tres años después, en 1937, visitó México para participar en un congreso organizado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México, donde coincidió con decenas de escritores y artistas socialistas y comunistas, como el compositor Silvestre Revueltas y los muralistas Diego Rivera y Alfaro Siqueiros. Ese mismo año se desplazó a España, en plena Guerra Civil (1936-1939), para asistir al II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, evento en el que conoció e hizo amistad con Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Octavio Paz, Rafael Alberti, César Vallejo y León Felipe, entre otros.

De esa época datan sus poemarios Cantos para soldados y sones para turistas (1937) y España. Poema en cuatro angustias y una esperanza (1937). El primero incluye el poema No sé por qué piensas tú, musicalizado por conocidos intérpretes, como Joan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Horacio Guarany y Mercedes Sosa, muy popular como “canción de protesta” en la Bolivia de las dictaduras militares (“No sé por qué piensas tú,/ soldado, que te odio yo,/ si somos la misma cosa/ yo,/ tú./ Tú eres pobre, lo soy yo;/ soy de abajo, lo eres tú;/ ¿de dónde has sacado tú,/ soldado, que te odio yo?”).

Conmovido profundamente por la experiencia de la Guerra Civil española, ingresó a fines de los años 30 al Partido Comunista, en el que militaría toda su vida. Tras su asistencia al congreso de escritores en España, retornó a Cuba en compañía de León Felipe. Desarrolló una intensa actividad política entre 1939 y 1941 como dirigente del Frente Nacional Antifascista. Llegó incluso a postularse sin éxito a la alcaldía de La Habana.

En 1945 inició una gira de tres años por Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia. En Argentina publicó El son entero (1947). Años después recogería las experiencias de su periplo en el libro La paloma de vuelo popular (1958). Visitó París, Bucarest, Varsovia, Budapest y Bruselas. Participó en el Consejo Mundial por la Paz en Praga y Viena, viajó a la Unión Soviética, a la República Popular China y Mongolia. En 1954 recibió el Premio Lenin de la Paz, durante su estancia en Estocolmo para el Congreso de la Paz.

El triunfo de la revolución de los guerrilleros de la Sierra Maestra lo sorprendió en Buenos Aires, pero retornó de inmediato a La Habana para sumarse al movimiento.

Un mes después del ingreso triunfante de Fidel Castro a La Habana, le escribió a Rafael Alberti, comunista como él: “Aquí estamos en un clima de verdadera revolución y la consigna es protegerla y hacerla avanzar. Visto de cerca, Fidel Castro mejora, si ello es posible, la excelente impresión que da visto de lejos. Me parece un hombre valiente, audaz, temerario, dispuesto a llevar lejos lo que se ha conquistado y que no le tiene miedo a que le llamen ‘rojillo’ o rojo de una vez, cosa que por supuesto no es (…). Los fusilamientos siguen su curso y el pueblo los alaba y agradece, tantos fueron los crímenes –cada día aparecen nuevos– y atropellos que cometió aquella gente”.

Guillén y Bolivia

Admirador del Che Guevara, le dedicó cuatro poemas, uno de los cuales leyó el 18 de octubre de 1967, diez días después de su ejecución en La Higuera, en el multitudinario homenaje que se le tributó en la Plaza de la Revolución de La Habana, presidido por Fidel Castro: “No porque hayas caído/ tu luz es menos alta./ Un caballo de fuego/ sostiene tu escultura/ guerrillera/ entre el viento y las nubes de la Sierra./ No por callado eres silencio./ Y no porque te quemen,/ porque te disimulen bajo tierra,/ porque te escondan/ en cementerio, bosques, páramos,/ van a impedir que te encontremos/ Che Comandante,/ amigo”.

Otro poema, Guitarra en duelo mayor, al que Paco Ibáñez puso música, está dedicado al soldado boliviano: “Soldadito de Bolivia/ soldadito boliviano./ Armado vas de tu rifle/ que es un rifle americano/ que es un rifle americano/ soldadito de Bolivia/ que es un rifle americano”.

También se ocupó de Bolivia en circunstancias menos dramáticas. Como recordaba Pedro Shimose, citado por el periodista Harold Olmos, Guillén se refiere en uno de sus poemas al Pilcomayo y al Mamoré “como si los hubiera navegado y conocido sus recodos, cuando no era así, pues los mencionaba sólo por el gusto musical que sentía al pronunciar sus nombres”. Shimose conoció al cubano cuando acudió a La Habana para recibir el Premio de Poesía Casa de las Américas (1972).

América malherida,

te quiero andar,

de Argentina a Guatemala,

pasando por Paraguay.

Mi mano al indio en Bolivia

franca tender;

que el Pilcomayo me lleve,

que me traiga el Mamoré.

Guitarra en duelo mayor y No sé por qué piensas tú no son sus únicos versos musicalizados. Pablo Milanés llevó al pentagrama once poemas de Guillén, entre ellos la canción De qué callada manera, una de las más populares del cantautor de la Nueva Trova (¡De qué callada manera/ se me adentra usted/ sonriendo/ como si fuera/ la primavera!/ Yo, muriendo).

Como dijo la académica chilena Norma Castillo Eichin, los compositores no necesitaban modificar los textos del poeta, porque su construcción era rítmica y para transformarlos en canciones bastaba con agregarles la melodía. El propio Guillén había escrito: “Tengo el alma hecha ritmo y armonía; / todo en mi ser es música y es canto, / desde el réquiem tristísimo de llanto / hasta el trino triunfal de la alegría”.

El Poeta Nacional de Cuba, título que le concedió el gobierno de Castro, militó en el Partido Comunista hasta el día de su muerte, el 16 de julio de 1989, a sus 87 años; también dirigió hasta el fin de sus días la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), fundada en 1961. Trató de distanciarse físicamente del “caso Padilla”, al darse de baja por “enfermedad” en la célebre sesión de “autocrítica” del poeta disidente Heberto Padilla, convocada por la Uneac, pero no pudo evitar el descrédito entre los intelectuales de todo el mundo.

Decepcionado del socialismo, Padilla había ganado el premio nacional de poesía en 1971, convocado por la Uneac, por su libro Fuera del juego, que fue considerado posteriormente como “contrarrevolucionario”. Detenido junto con su esposa, la también poeta Belkis Cuza Malé, fue formalmente acusado de “actividades subversivas”. Después de 38 días de reclusión, fue obligado a retractarse de sus obras e ideas en una humillante “autocrítica”.

Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Octavio Paz, Jean Paul Sartre, Juan Goytisolo, Alberto Moravia y Mario Vargas Llosa, entre otros conocidos intelectuales, acusaron al gobierno castrista de haber obligado a Padilla a renegar públicamente de sus ideas, en lo que consideraban una “confesión” típica de un “juicio stalinista”. La crítica alcanzó a Guillén. También la ruptura.

Por esa misma época la salud de Guillén empezó a quebrantarse a causa de graves trastornos cardiacos. Dejó de asistir a su oficina de la Uneac y a la sede de la Casa de las Américas, donde solía departir con escritores y periodistas, y se recluyó en su departamento de El Vedado, frente al Malecón. Reacio a las entrevistas, gustaba, sin embargo, platicar con sus ocasionales interlocutores sobre sus temas favoritos, la política y la literatura.

El escritor argentino Armando Almada Roche, amigo suyo, lo recordaba como un hombre “simpático, dulce, conversador incansable, y sonoro como sus poemas”, con “una lucidez extraordinaria y una vitalidad asombrosa”, “alegre como un niño”. Para el docente mexicano Gerardo Farías Rangel, era “un hombre más apegado a sus circunstancias sociales”, moldeado por “su labor periodística, su actitud antiimperialista, la constante crítica social y su militancia política”.

A tres décadas de su muerte y a 90 de la publicación de su primer libro, nadie lo recuerda como el soldado disciplinado y abnegado de la revolución castrista, como él mismo se definía, sino como al bardo que supo encontrar motivos poéticos en el son cubano.

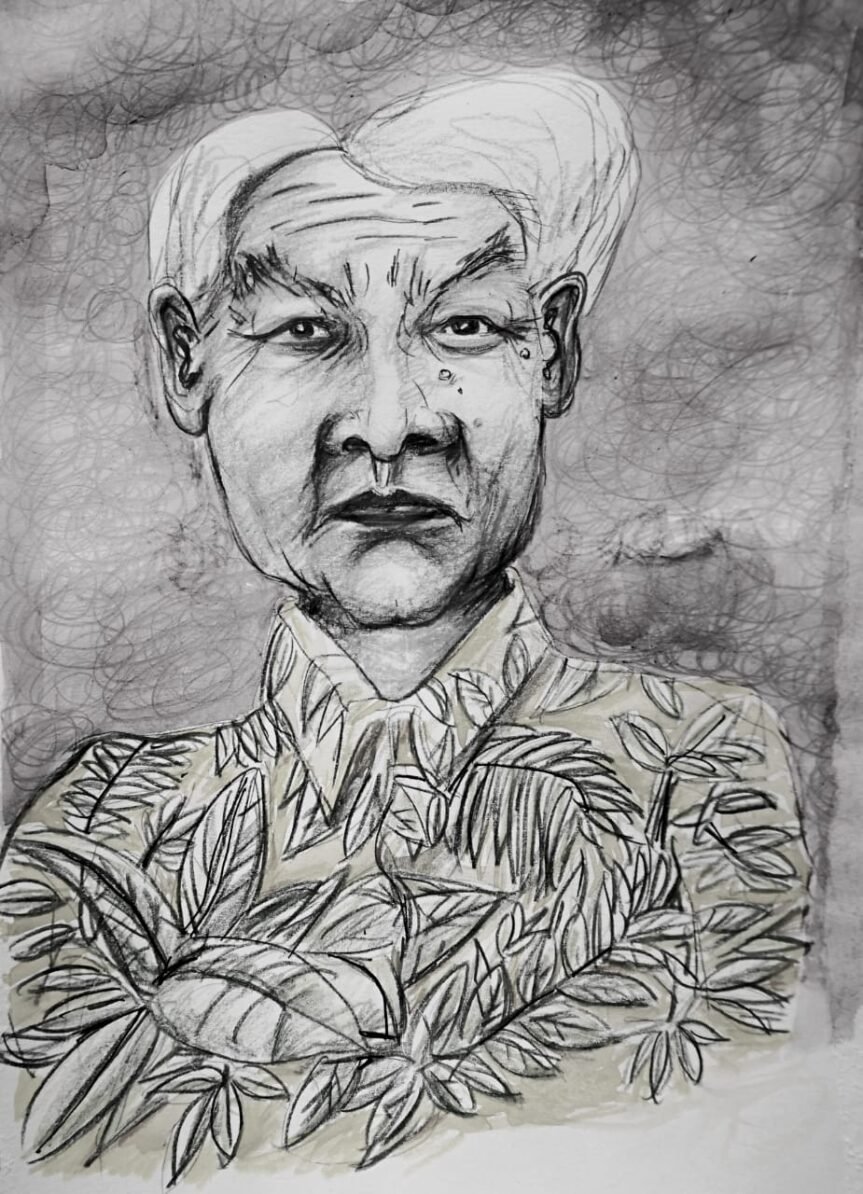

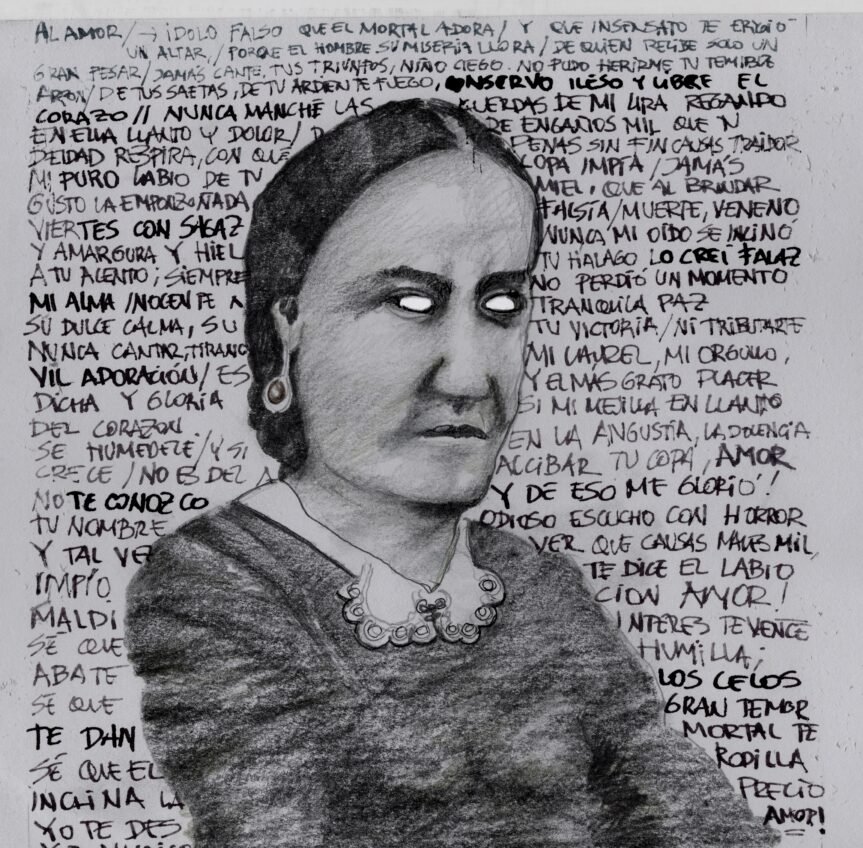

Dibujo de Marcos Loayza

Página Siete – 20 de agosto de 2020