Nació en el valle de Cochabamba, la entraña de Bolivia, entre sauces llorones, flores primaverales y “coleópteros togados”. Era coleccionista de mariposas y recitaba sus versos acompañada de una guitarra. Pionera del feminismo, cuando no era moda, vivió la soledad de los adelantados, pero también la esperanza de los precursores de las causas justas y de los cazadores de utopías, los que persiguen “la tierra de los sueños, lejana de las leyes de los hombres”.

Poeta del dolor y la soledad, narradora autodidacta, devoradora de libros e intelectual de ideas revolucionarias para su época, Adela Zamudio vivió en la Bolivia conservadora y patriarcal de fines del siglo XIX y principios del XX, en “un ambiente estrecho, plagado de beatas y de prejuicios sociales”, en tiempos en que la mujer era considerada la “paridera del hogar”, sin derecho a nada, como escribió uno de sus biógrafos.

Criticó las convenciones sociales y desafió al “mundanal concierto” que la rodeaba; clamó contra la injusticia de “nacer hombre” y contra la inequidad que enfrenta “a oprimidos y opresores, la fortuna y el poder, la miseria y sus horrores”; abogó por la supresión de la enseñanza religiosa y denunció la hipocresía de la Iglesia del Pescador que “un día predicó la pobreza y la humildad” y terminó ostentando “lujosa pedrería” y “poder y majestad”.

Le bastaron 190 palabras para resumir su existencia y otras 150 para despedirse de este mundo. “Nací en Cochabamba creo que el 54 o el 55. No tengo mi fe de edad. He pasado mi juventud a la cabecera de una madre enferma y mi edad madura como mi vejez, luchando penosamente por la vida”, le escribió a su amigo Franz Tamayo. “Vuelo a morar en ignorada estrella/ libre ya del suplicio de la vida,/ allá os espero;/ hasta seguir mi huella/ lloradme ausente pero no perdida”, dejó escrito en el epitafio que se puede leer en su tumba del cementerio de Cochabamba.

Pero su vida fue mucho más que ese puñado de palabras. El escritor Augusto Céspedes la describió como “la santa laica de la religión de la humanidad”, la mujer “encarcelada en la luz y en el azul, amargada y resignada”, la “indomable e invencible ‘Soledad’, que (…) hubiera querido para símbolo de su existencia la roca desnuda que azota el viento y quema el sol, la roca inmutable y eterna, apartada del mundo y del concierto universal”.

Adela Zamudio Ribero nació el 11 de octubre de 1854, hija de Adolfo Zamudio, de nacionalidad peruana, y Modesta Ribero, paceña. Nieta de un portugués por la línea paterna y de un francés por la materna, tuvo entre sus antepasados a un prócer de la independencia argentina, Máximo Zamudio. La presidenta Lydia Gueiler eligió la fecha de su natalicio para instituir, hace 40 años, el Día de la Mujer boliviana.

Aprendió a leer y escribir en la escuela católica de San Alberto, pero cursó únicamente hasta el tercero de primaria, que era el máximo grado de educación que ofrecía la enseñanza pública de su época a una mujer. Completó su formación con los libros que pedía prestados a los amigos de la familia y a los personajes de la ciudad que fue conociendo durante su juventud. Le había tomado gusto a la lectura cuando todavía era una niña.

Criada en el seno de una familia católica ferviente, solía acompañar a su madre, junto a sus hermanos Mauro, Arturo y Amadis, a la misa de los viernes, pero también a la campiña, a los campos y prados de su entorno, lo que despertó en ella una fascinación irresistible por la naturaleza, al observar como “vistiendo ropajes de frescos matices/ las ramas se cubren de brotes y yemas,/ el campo renace luciendo sus galas,/ sus galas eternas”.

Comenzó a escribir a la temprana edad de 14 años, deslumbrada por la poesía y la literatura. De esa época datan sus primeros poemas. A los 15 años publicó Dos Rosas, pero, en realidad, sus composiciones juveniles circulaban únicamente entre familiares y amigos que conocían de su afición. También siendo muy joven publicó La ciega, en honor a María Josefa Mujía, la poeta invidente, quien había escrito un poema con el mismo título años antes de que Adela naciera.

“¡Ay! No gimas, señora

por un ignorado bien

y mientras el mundo llora

busca en tu alma soñadora

lo que tus ojos no ven”.

Su primer poemario, Ensayos poéticos, publicado en Buenos Aires, data de 1887, cuando la autora había cumplido 33 años. Publicó en vida solo tres libros. Los dos siguientes fueron Íntimas (1913), una novela ambientada en Cochabamba “en torno al clero corrupto y la hipocresía circundante”, y Ráfagas (1913), editado en París. Sus Novelas cortas (1943), Peregrinando (1943), Cuentos Breves (1943), Rendón y Rondín (1976) y varias recopilaciones de poesía y narrativa vieron la luz después de su muerte en 1928.

Con el advenimiento y ascenso del liberalismo al poder (1899-1920), que trajo un soplo de aire fresco en la sociedad conservadora cochabambina, la Alondra del Valle, como se la conocía, obtuvo un puesto de maestra en la misma escuela donde se educó. En 1901 fundó su academia de pintura, “para aprender a sentir”, y en 1905 asumió la dirección de la Escuela Fiscal de Señoritas de Cochabamba. Finalmente, en 1916 fundó el Liceo de Señoritas que hoy lleva su nombre.

Fue en el diario El Heraldo de Cochabamba, fundado en 1877, donde publicó sus primeros versos y desplegó sus ideas progresistas. Su actividad periodística coincidió con el inicio de la era conservadora que llevó a cinco presidentes al poder a lo largo de dos décadas (1880-1899).

La escritora Karim Taylhardat dice que los artículos de Zamudio adquirían “proporciones épicas” al abordar temas tan polémicos y controvertidos para su tiempo como los derechos civiles, la discriminación de la mujer y la liberación femenina, el matrimonio civil y la supresión de la enseñanza religiosa.

No firmaba con su nombre, sino con un seudónimo, Soledad, para protegerse de “la conservadora, catoliquísima y semifeudal sociedad cochabambina”. Se dice que tomó el nombre de la novela homónima de Bartolomé Mitre, quien estuvo exiliado en Bolivia y fue muy amigo de su familia.

“Fama literaria de campanario en alas de El Heraldo. Prestigio hay de sobra. Celebridad, consagración, todavía no llegan. El mundo encubre admiración con simpatía benevolente. En la república de las letras hay más pantalones que faldas”, escribió su biógrafo, Augusto Guzmán, al resumir esa época (Adela Zamudio. Biografía de una mujer ilustre).

En El Heraldo publicó los poemas que le dieron fama y causaron mayor polémica, como Nacer hombre y Quo Vadis. En Nacer hombre, pone en verso su indignación de vivir bajo un sistema patriarcal y en una sociedad que privilegia al hombre solo por serlo en desmedro de la mujer, en un tiempo en que la mujer únicamente podía aspirar a ser esposa y madre.

Oh, mortal privilegiado,

Que de perfecto y cabal

Gozas seguro renombre!

En todo caso, para esto,

Te ha bastado

Nacer hombre.

A pesar de haberse educado en el seno de una familia católica y en un colegio confesional, Adela Zamudio se enfrentó a la Iglesia Católica. No solo criticó la hipocresía del clero de su época, sino que abogó por la supresión de la enseñanza religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado. Tal prédica fue tomada como una afrenta por la sociedad conservadora cochabambina que llegó a pedir al Papa la excomunión de la escritora tras una célebre polémica con el obispo de la ciudad.

La Roma en que tus

mártires

supieron

En horribles suplicios perecer

Es hoy lo que los césares quisieron:

Emporio de elegancia y de placer.

Allí está Pedro. El pescador que

un día

Predicó la pobreza y la humildad,

Cubierto de lujosa pedrería

Ostenta su poder y majestad.

En una breve semblanza de la poeta, Karim Taylhardat recuerda que Adela Zamudio vivía “en ese espacio donde la mujer sólo podía integrarse de dos maneras a lo cotidiano –o en matrimonio o en convento–, y con escasas profesiones –bordar o fabricar sillas para los heridos de guerra–, y leer escogiendo dentro de dos posibilidades–novelas inocentes o periódicos nunca liberales–”.

La sociedad conservadora de Cochabamba, según la también escritora Lydia Parada de Brown, atribuyó el sentido de los versos de Zamudio “a alguna decepción amorosa, ya que su vida se convirtió en un solterío largo y penoso”, pero, en realidad, su poesía reflejaba la soledad que sentía ante un entorno ajeno a sus ideas y sentimientos. “Su seudónimo Soledad era el que más correspondía al desierto en que se debatían sus pensamientos”.

De acuerdo con el poeta y crítico literario Óscar Rivera-Rodas, la poesía de Zamudio expresa la desavenencia de la autora con el mundo. “Parece que ella no concibe la esperanza de lograr reconciliaclón con su medio. Rebelde con los sistemas sociales de su época, se ubica entre las pioneras del feminismo”. A partir de la concepción de la incompatibilidad entre el poeta y la sociedad, dice Rivera-Rodas, “se lanza a la búsqueda de la soledad, con lo cual no hace más que ratificar uno de los tópicos principales de la lírica romántica del continente: el poeta es un ser solitario por naturaleza y por tanto debe buscar un medio propicio a ese talante”.

También yo de mi lira

destemplada

las notas quejumbrosas

vengo a mezclar al mundanal concierto. (… )

Soñar una región más elevada.

amar un ideal y resistirse

a festejar este sainete humano

que danza sobre el fétido pantano

asfixiarse en el aire nauseabundo

de un bajo, estrecho y miserable mundo.

es ser maldito, odiado, escarnecido.

Adela Zamudio, según el crítico, entiende que “la poesía deriva del dolor” y ve “el dolor como fuente de la poesía” cuando habla de “¡Un bardo del dolor!” y del “¡poeta del dolor!”. En su caso, esa fuente no es otra que el mundo que la circunda: “La ausencia de conciliación con el mundo –o la vida, la existencia– ha sido, pues, una fuente de dolor y origen de la poesía”, dice Rivera-Rodas (La poesía hispanoamericana del siglo XIX).

En el prólogo al libro Cuentos publicado por Plural Editores, la poeta e investigadora Virginia Ayllón dice que la “proto-crítica” a la obra de Adela Zamudio, anterior a la realizada últimamente por Leonardo García Pabón y otros estudiosos, que “vacilaba entre una loa desmedida y la diatriba acre y procaz que tomaba como base más la vida de la poeta que su obra”, dejó varias preguntas sin respuesta, como: “¿escribía así porque era solterona o era solterona porque así escribía?, ¿anunció su seudónimo Soledad su posterior vida o su posterior vida cumplió la sentencia de su seudónimo?”

La escritura de Zamudio –recuerda– se produce en un “período que aparte de ser políticamente convulso, es también, estéticamente hablando, un momento de convivencia de varias escuelas, ninguna consolidada pero todas presentes por efecto de la influencia europea: Romanticismo, post Romanticismo, Naturalismo, el nuevo Modernismo y el Realismo”, de tal manera que “la escritura de Zamudio no es solamente romántica, es también modernista e incluso se puede advertir cierto realismo”.

“Con todo –sostiene–, creo que el signo central de la obra de Zamudio es romántico porque su proyecto textual e ideológico es mejor asimilado al Romanticismo, pero no al Romanticismo en Bolivia”. Ayllón encuentra que tiene una “relación casi orgánica” con la novela Juan de la Rosa, de Nataniel Aguirre, publicada en 1885, debido a su signo “femenino”, pero que es “mucho más fácil” compararla “con la de Jane Austen o la de Clorinda Matto de Turner, que con cualquier otra del canon literario boliviano en el momento en que le tocó escribir”.

Adela Zamudio fue coronada por el presidente Hernando Siles el 27 de mayo de 1927 –un año antes de su muerte– como Eximia Poeta de Bolivia y América. En el discurso de coronación, un panegírico con más adjetivos que sustantivos, Augusto Céspedes proclamó: “Consumida por su talento, atormentada por la inspirada inquietud, sacrificada por su solitaria grandeza, vagó ‘peregrinando’ sobre propios y ajenos dolores, dándoles todo ella a la amargura; así ha expiado la enorme culpa de su genio: pecado de las encinas que atraen el rayo”.

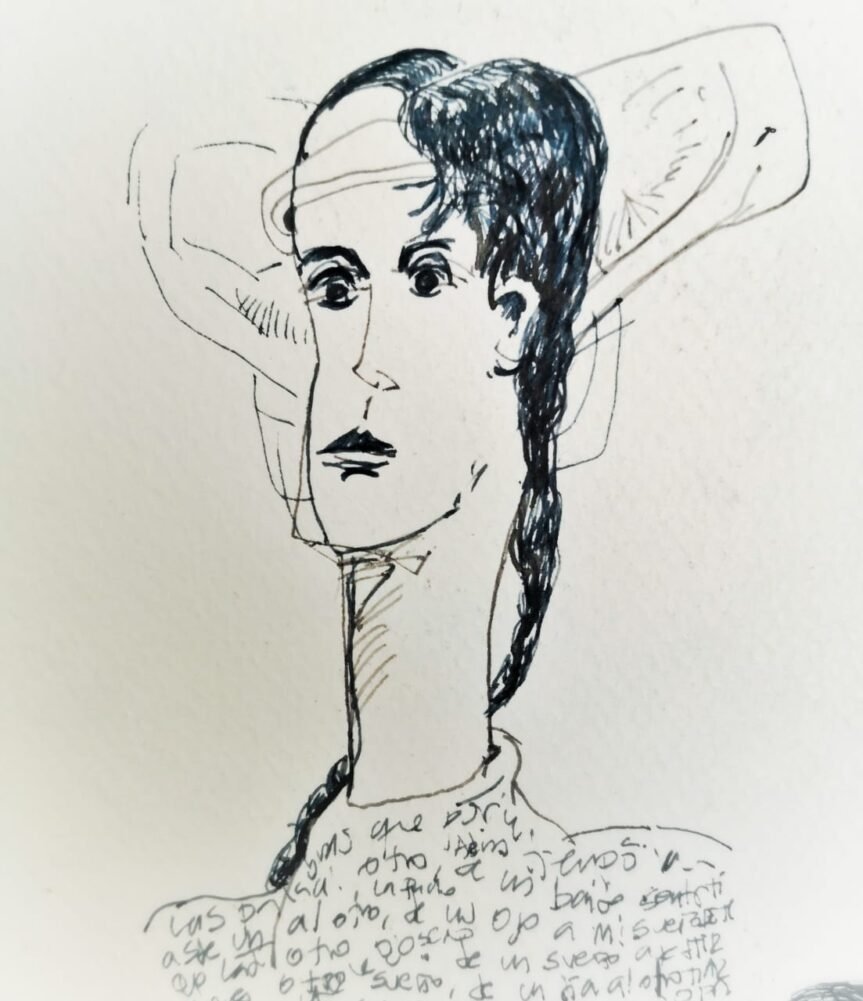

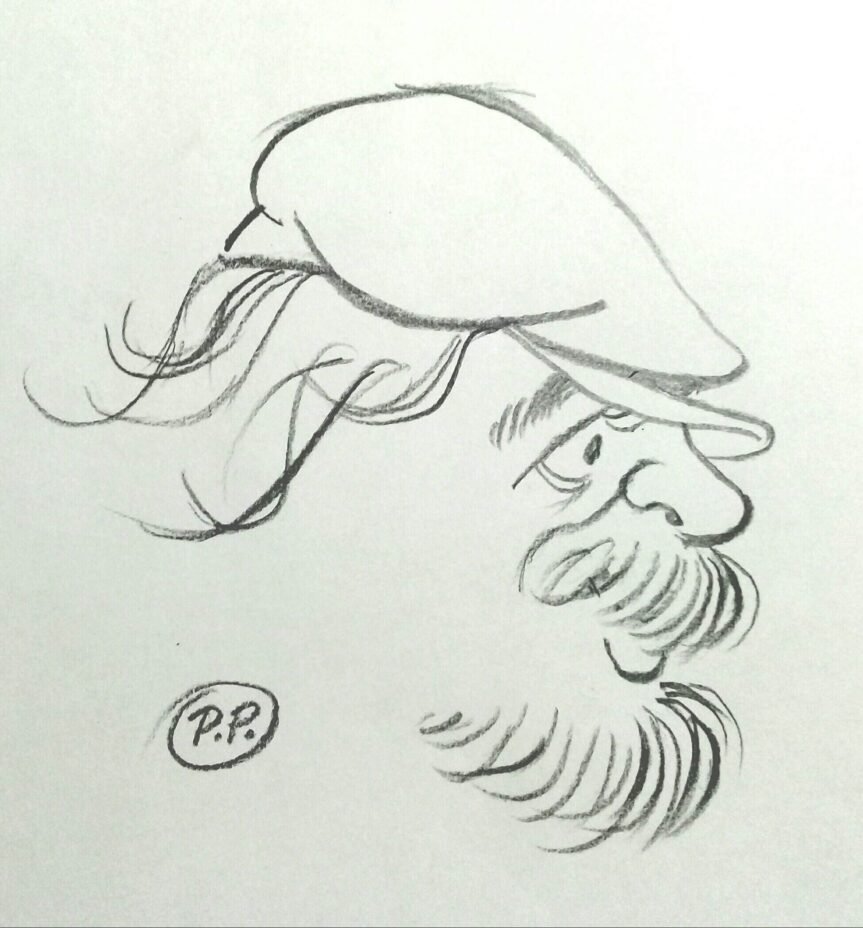

Dibujo de Marcos Loayza

Página Siete – 19 de enero de 2020