Nada recuerda más la presencia de Papá Hemingway en Cuba que el célebre daiquiri que inventó en un bar de La Habana: “ron helado sin azúcar, pesado y con la copa bordeada de escarcha”, como lo describe el protagonista de una de sus novelas. O como lo sirve el Floridita: dos líneas de ron, un golpe de limón y dos raciones de hielo frappé.

Según Gabriel García Márquez, ningún escritor extranjero, mucho menos un estadounidense, dejó tantas huellas “a su paso por los sitios menos pensados” de Cuba como Ernest Hemingway, pero su colega John Dos Passos pudo haber dicho lo mismo del trajinar del autor de Fiesta y Por quién doblan las campanas por la España de la Guerra Civil y la Pamplona de los “endemoniadamente divertidos” Sanfermines.

“Amo este país y me siento como en casa”, había dicho de Cuba, donde pasó la tercera parte de su vida y donde escribió algunas de sus obras más emblemáticas. ¿Y España? Según le confesó a su amigo Francis Scott Fitzgerald, en Pamplona empezó a conocer “algo de lo que es la eternidad”.

Es cierto que Hemingway “vivió, amó y escribió en Cuba”, como me dijo la entonces directora de la casa-museo del novelista, la Finca Vigía de La Habana, Ada Rosa Alfonso Rosales, durante una entrevista con motivo del cincuentenario de su muerte; pero también es evidente, como declaró su nieto John a un diario español, que en Pamplona “encontró lo que necesitaba”, porque la semana de los Sanfermines “brinda a los hombres la oportunidad de arriesgar su vida cada mañana”.

¿No la había arriesgado en otros lugares? Vivió como protagonista y testigo las dos guerras mundiales. Durante la primera, un explosivo estuvo a punto de quitarle la vida mientras conducía una ambulancia como voluntario (le extrajeron decenas de esquirlas de las piernas y la espalda); en la segunda, como periodista, presenció el desembarco de Normandía y la liberación de París.

Hay muchas leyendas sobre su participación en la segunda gran guerra: que comandó un grupo de milicianos de la resistencia en una aldea francesa, que fue uno de los primeros en entrar al París liberado, que “liberó” el Hotel Ritz… Lo cierto es que en 1947 fue condecorado con la Estrella de Bronce por el valor que demostró al trabajar “bajo fuego en las zonas de combate con el fin de obtener una imagen precisa de las condiciones” bélicas para sus lectores.

Se dice también que años antes combatió del lado republicano en la Guerra Civil española. Y no sólo eso. Sobrevivió a dos accidentes aéreos en África y practicó la caza mayor, la pesca en alta mar y el boxeo.

Nacido en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1899, Ernest Miller Hemingway vivió al filo de la navaja, toreando a la muerte como los mozos de Pamplona en los Sanfermines, hasta que un 2 de julio de 1961, a sus 62 años de edad, se voló la cabeza de un tiro con su escopeta favorita. Para entonces, como dicen sus biógrafos, era una ruina humana y había perdido toda ilusión.

La leyenda lo pinta como un macho, ahogado en ríos de alcohol, sediento de sexo, un “abusón, cruel e injusto con las mujeres que lo amaron, y tierno, blando y sensible con aquellas damas que lo despreciaron”, como lo describe el periodista y escritor español Màrius Carol, pero su biógrafa Mary V. Dearborn dice que el novelista fue un “prisionero de su propia leyenda” y que ese “mito le hizo la vida increíblemente difícil”. “No fue un tipo duro”, declaró Dearborn en una entrevista, sino un hombre “mucho más vulnerable, más sensible y más trágico” de lo que se cree. “Era más bien un romántico”.

Su vida de novela no sólo alimentó la leyenda, la del aventurero y juerguista, sino su propia obra. Como escribió Mario Vargas Llosa, Hemingway “vivió todo eso y alimentó sus cuentos, novelas y reportajes con esas experiencias, de una manera tan directa que, por lo menos en su caso, no hay duda alguna de que su obra literaria es, entre otras cosas, ni más ni menos que una autobiografía apenas disimulada”.

Nació en el seno de una familia y una comunidad muy conservadoras. Su padre, Clarence Edmonds, era médico y su madre, Grace Hall, música y concertista. Asistió a la secundaria de Oak Park, donde aprendió a tocar el violonchelo y practicó el atletismo y el boxeo. Allí cursó una asignatura de periodismo, ejercicio que lo impulsó posteriormente a pedir trabajo en el diario Kansas City Star, donde, aún adolescente, inició su exitosa carrera periodística.

Al igual que Mark Twain y otros grandes escritores, Hemingway fue primero periodista. Como dice Vargas Llosa, al periodismo le debe “su estilo y su metodología narrativa: eliminar todo lo superfluo, ser preciso, transparente, claro, neutral, y preferir siempre la expresión sencilla y directa a la barroca y engolada”.

En el Kansas City Star, según decía, aprendió todo lo que sabía del oficio, que resumió en una frase que figura en la cabecera de muchas redacciones del mundo: “Las fórmulas periodísticas han sido probadas, aprobadas y santificadas. Todas en su conjunto se reducen a 110 reglas, de las cuales sólo dos son válidas: 1) usar frases cortas; 2) emplear un estilo directo, sin rodeos”.

Tras su participación como conductor de ambulancia en la Primera Guerra Mundial, cuya experiencia le sirvió para la trama de Adiós a las armas (1929), volvió a Estados Unidos a principios de 1919 y se casó con Hadley Richardson, la primera de sus cuatro esposas, con quien retornó a Francia dos años después como corresponsal del Toronto Star.

Estando en París escuchó las historias de las tardes de lidia en España. Fue en 1923 cuando viajó por primera vez, junto con Hardley, a Pamplona. Más que fascinado, quedó deslumbrado por los encierros de San Fermín. Volvió en otras ocho ocasiones. La última en 1959, dos años antes de su muerte.

En su segunda visita, en 1924, con un grupo de amigos, entre ellos John Dos Passos, participó en uno de los encierros. Fue el día que sintió “el escalofrío de la muerte en los talones”. Una foto de la época lo muestra con los tradicionales pantalones blancos de los mozos y con un capote frente a un toro.

“Las calles eran una masa sólida de gente danzando. La música era algo que golpeaba y latía con violencia. Todos los carnavales que yo había visto palidecían en su comparación”, escribió. Su amigo Juanito Quintana, dueño del hotel donde se alojaba, recuerda que llegaba de madrugada borracho y dando gritos. “Ernesto, esto no puede ser, se me quejan los huéspedes; con este alboroto no hay quién duerma”, le reclamaba.

Hemingway recreó sus vivencias en Fiesta (The Sun Also Rises, 1926), para muchos su mejor novela, cuyo principio rehízo 17 veces hasta dejarlo perfecto.

Pero también conoció los días de muerte, durante la guerra civil (1936-39). Llegó a España como corresponsal de la North American Newspaper Alliance. Para entonces ya se había divorciado de Hardley y se había casado con Pauline Pfeiffer, quien trabajaba para la revista Vogue y con quien recorrió África del Este, en un viaje de 10 semanas que le proporcionó la materia prima para Las verdes colinas de África y el cuento Las nieves de Kilimanjaro.

Comprometido con la causa republicana, la contienda le marcó la vida, una experiencia que reflejó en Por quién doblan las campanas. Según el fotógrafo Robert Cappa, Hemingway llegó a combatir con los voluntarios de las famosas Brigadas Internacionales en la defensa del Ebro. La prensa estadounidense dijo que lo vio “pegar cuatro tiros” en la batalla de Teruel, al final del conflicto.

Nunca ocultó su simpatía por el bando republicano. “Había por lo menos cinco partidos en el lado de la República. Traté de entender y evaluar los cinco (muy difícil) y no pertenecí a ninguno… No tenía más partido que un profundo interés y amor por la República… En España tuve y tengo a muchos amigos del otro lado. Traté de escribir sinceramente sobre ellos. Políticamente, yo estuve siempre del lado de la República desde el día en que fue declarada y desde mucho tiempo antes”, escribió.

Le gustaban los españoles, su manera de hablar y de ver la vida, y los veía como “gente romántica y noble”. Y los españoles lo veían a él –y lo ven– como un español más. Casi un siglo después de su primera visita a los Sanfermines, la presencia de “Don Ernesto”, como lo llamaban en Pamplona, se siente en toda España. No falta quien apela a la ironía para subrayar su presencia en la ausencia: “Aquí nunca estuvo Hemingway”, se puede leer en más de un restaurante madrileño.

Si su presencia es grande en España, mayor es en Cuba. Desde la Finca Vigía, donde vivió 21 años, hasta la localidad pesquera de Cojímar, donde fondeaba su yate Pilar, a cargo de su patrón Gregorio Fuentes; y desde el hotel Ambos Mundos, su primera vivienda, hasta el mítico bar Floridita, Hemingway está en todos los rincones de la isla y –como dijo García Márquez– “dentro del alma de Cuba, mucho más de lo que suponen los cubanos de su tiempo”.

Llegó a Cuba por primera vez en 1928, acompañado de Paulina Pfeiffer, pero fue su tercera esposa, Martha Gelhorn, quien buscó y encontró la finca. Hemingway la compró por 18.500 dólares con dinero proveniente de los derechos de autor de Por quién doblan las campanas, su obra más exitosa, que vendió más de medio millón de copias en los meses siguientes a su lanzamiento.

“Donde un hombre se siente como en su casa, aparte del lugar donde nació, ése es el sitio al que estaba destinado”, declaró en la Finca Vigía, una casa colonial situada en una pequeña colina de San Francisco de Paula, a 25 kilómetros de La Habana. Allí escribió El viejo y el mar (1952), que le valió el Premio Pulitzer (1953), y allí recibió la noticia de la concesión del Nobel de Literatura (1954). “Yo siempre tuve suerte escribiendo en Cuba”, le confió a un amigo.

Con sus 43.000 metros cuadrados de extensión, rodeada de casi medio millar de árboles de mango y palmas reales, la finca está tal como la dejó cuando salió de Cuba, con sus 9.000 libros y la vieja máquina Royal, aunque él prefería escribir de pie, en un atril, con lápiz y en unos cuadernos escolares.

“Hemingway fue un norteamericano con apego a su tierra natal, pero se sintió definitivamente cubano”, me dijo Ada Rosa Alfonso Rosales, quien defendía la “cubanía” del escritor ante quienes “ignoran, minimizan o tergiversan la importancia de Cuba en su vida y obra”, y ante las sugerencias de que abandonó la isla tras el ascenso de Fidel Castro al poder, en 1959, por miedo al “fantasma comunista”.

Un periodista que estuvo tras los pasos del novelista en La Habana, Ciro Bianchi Ross, resume su vida en la isla con pocas palabras: Amó, hizo amigos perdurables, bebió y compartió su trago con los pescadores de Cojímar e, incluso, inventó el daiquiri especial que lleva su nombre.

Hizo eso y alguna otra cosa más. Aún permanecen en el misterio sus vínculos con el FBI, a cuyo servicio estuvo durante su estancia en Cuba, cuando supuestamente fue enganchado para montar una operación de espionaje destinada a detectar los puertos de abastecimiento de los submarinos alemanes en el Caribe.

Hemingway abandonó Cuba en julio de 1960, junto con su cuarta esposa, Mary Welsh, a quien había conocido en 1943 en Londres, donde se desempeñaba como corresponsal de la revista Time, y con quien se casó dos años después. “Dejar Cuba le rompió el corazón”, afirmó su biógrafa Dearborn, pues consideraba a la isla su “última frontera”.

Tras una corta visita a España, retornó ese mismo año a Estados Unidos. Para entonces, ya había traspasado la “última frontera”. Enfermo, alcohólico, deprimido y cansado de la vida, sufría probablemente, según sus biógrafos, de un trastorno bipolar y varias lesiones cerebrales traumáticas. Era un hombre acabado. Pensaba que era objeto de seguimiento por parte del FBI, pero sus médicos y amigos creían que estaba paranoico.

Su amigo A. E. Hotchner, autor de Papa Hemingway, aseguró que la vigilancia era real y que “contribuyó sustancialmente a la angustia” y “al suicidio” del escritor. El FBI desclasificó en 1980 un file de 124 páginas sobre su relación con el Nobel. Leonardo Padura (El hombre que amaba a los perros) constató que 15 permanecían bajo secreto, “en interés de la defensa nacional”, y 40 aparecían censuradas con diversas tachaduras. En las restantes no había ninguna mención a la vigilancia y a su supuesta vinculación con el suicidio.

Según la periodista Heike Schmidt, de la Agencia Alemana de Prensa DPA, la tumba de Hemingway en Ketchum es una triste colección de botellas de vidrio reciclable, con cascos de vino tinto y whisky regados sobre la sencilla lápida de mármol. Alguien también colocó allí una botella de refresco. ¿Tomaba Hemingway limonada? Màrius Carol recuerda que bebía grandes cantidades de ginebra, ron y whisky, pero que no se le ocurría una mejor forma de gastar el dinero que comprando un buen vino, el borgoña Romannée-Conti.

La vida de Hemingway fue una fiesta, aunque Mary V. Dearborn niega que fuera un mujeriego incorregible. Dice que se casó solo cuatro veces y que probablemente no durmió “con más de seis o siete mujeres en toda su vida”, algo difícil de comprobar. “Yo no me enamoro, yo me caso”, había explicado el escritor en una entrevista.

Más allá de la leyenda, lo cierto es que fue un hombre comprometido. Dicen sus biógrafos que una de las frases que más repetía era “aquí detendremos al fascismo entre todos” y que la pronunciaba en cada batalla que cubría como corresponsal. “El mundo es hermoso y vale la pena luchar por él”, afirmó en Por quién doblan las campanas. Pero, al final, introdujo los dos caños de su escopeta en su boca y apretó el gatillo, tal vez pensando que “la muerte es un remedio soberano para todos los males”, como escribió en Muerte en la tarde.

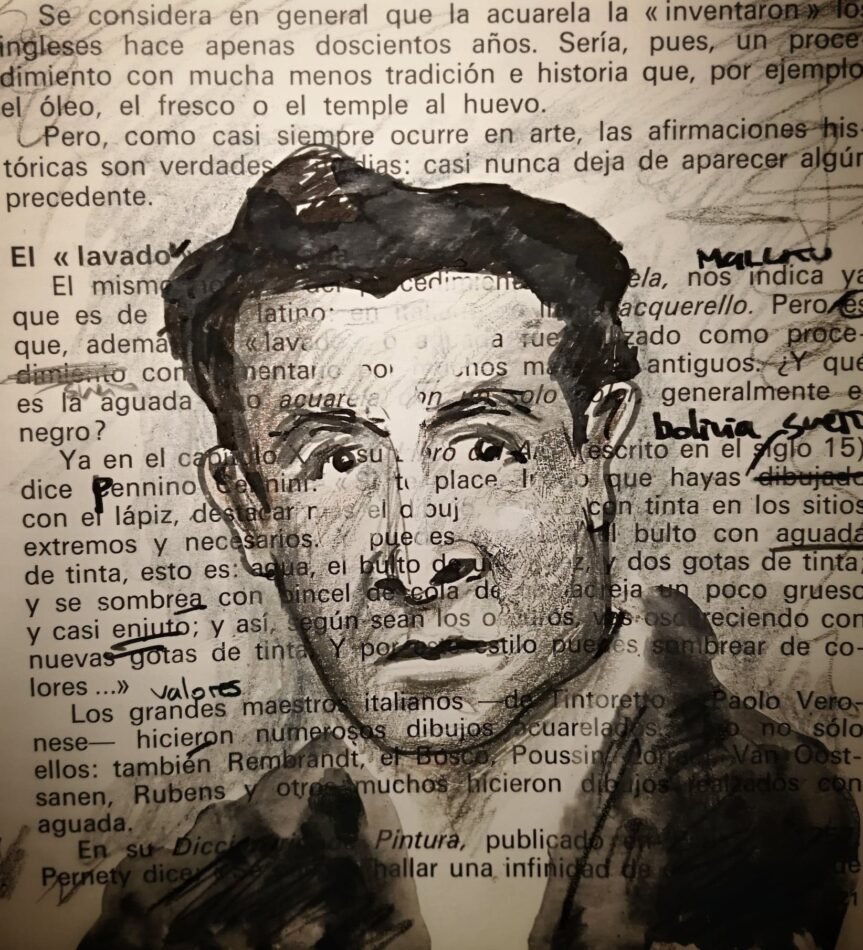

Dibujo de Marcos Loayza

Página Siete – 28 de julio de 2019