María Josefa Mujía, la poeta ciega del “corazón enjuto, cubierto de negro luto”, la “alondra” de la “enlutada lira”, vio la luz, el color, los matices y las formas, que los ojos le negaban, a través de sus sentimientos. Descubrió, como diría José Saramago, que la ceguera cubre la apariencia del mundo, pero deja intacta la realidad, detrás de un velo negro, que ella supo descorrer con su poesía.

Hija del coronel español Miguel Mujía y de la chuquisaqueña Andrea Estrada, quedó ciega a los catorce años, circunstancia que marcó toda su producción poética. Según sus biógrafos, perdió la vista a causa del llanto que le provocó la muerte de su padre, por quien sentía adoración.

El historiador, biógrafo y crítico literario Gabriel René Moreno (1834-1908), su amigo y confidente epistolar, la describe como una mujer “bella, pura, sumida en la soledad y negra noche”, dotada de “clara y precoz inteligencia” (Estudios de literatura boliviana), en tanto que el escritor y poeta José Macedonio Urquidi (1883-1978) dice que era una persona “dulce y encantadora”, un “alma enternecida y selecta” (Bolivianas ilustres).

Pero el mayor elogio a su poesía fue formulado por el filólogo y crítico literario español Marcelino Menéndez y Pelayo (1856-1912), quien escribió que los versos de la poeta ciega “tienen más intimidad de sentimiento lírico” que todo lo que había visto hasta entonces en el Parnaso boliviano.

Nacida en Sucre el 26 de noviembre de 1812, primogénita entre seis hermanos, su infancia transcurrió en los dramáticos días de la guerra de independencia. Su nombre completo era María Josefa Catalina Mujía Estrada. Gabriel René Moreno describe la historia de su vida como “corta y sencilla”, “solitaria y retirada”, a causa de su ceguera. De acuerdo con Urquidi, era “sencilla y conmovedora”.

La muerte de su padre –relata su confidente epistolar– le produjo “el más profundo dolor, causándole el continuado llanto la pérdida absoluta de la vista”. Ricardo Mujía (1860-1938), poeta como ella y sobrino suyo, escribió que la “negra noche circundó aquel espíritu ávido de contemplaciones, sediento de ideal”, en plena adolescencia, “¡cuando despuntaba su belleza, cuando comenzaba a sonreír la esperanza y cuando ya era el apoyo de su santa madre!”. Como diría ella refiriéndose a sí misma, “se enturbiaron sus pupilas”.

Cuentan sus biógrafos que, durante su niñez, hizo grandes y sorprendentes progresos en su educación y en el estudio de varios idiomas. La desgracia le sobrevino cuando empezaba a dedicarse a la lectura, principalmente de los grandes clásicos, y al estudio de las bellas artes. “Desde entonces principia para la joven una vida de lento martirio y de triste soledad, en que su existencia se consume poco a poco”, escribe Moreno.

La familia hizo lo imposible para mitigar su mal, pero sus esfuerzos –y los de la medicina de la época– fueron vanos. Uno de sus hermanos, Augusto, acudió en su ayuda y consuelo, convirtiéndose, a decir de Urquidi, en la persona que la guiaba “en los eternos crepúsculos y sombras de su noche oscura”, como lector y escribiente. Era él quien le leía los libros de la biblioteca paterna y el que transcribía sus versos.

Según Ricardo Mujía, jamás revisaba ni corregía los poemas que le dictaba a su hermano. “Las estrofas eran rápidamente concebidas”, y cada verso era “una improvisación más o menos animada, según el sentimiento predominante en este espíritu soñador”.

Su aislamiento y aguda sensibilidad le ayudaron a crearse un mundo interior de belleza que supo plasmar en cada uno de sus versos. Según el poeta y crítico literario Óscar Rivera-Rodas (La poesía hispanoamericana del siglo XIX), María Josefa sustituyó “las imágenes representativas de la realidad externa –con la que ya no tiene relación sensible–, por la corriente de sentimientos y pensamientos que la llevan de una emoción a otra, por su experiencia subjetiva”.

Gabriel René Moreno tenía registradas “unas cuarenta composiciones” suyas, de las cuales sólo cuatro o cinco habían visto la luz pública. Las demás permanecían inéditas y eran conocidas únicamente en el círculo de la familia y de los amigos. Fue precisamente Augusto, quien, sin el consentimiento de su hermana, mostró el poema La ciega a un amigo suyo, quien lo convenció de publicarlo en el diario Eco de la Opinión de Sucre, en 1850.

En las ocho estrofas de La ciega, uno de sus poemas más conocidos y celebrados, la autora desgrana su desventura.

Todo es noche, noche oscura

Ya no veo la hermosura

De la luna refulgente,

Del astro resplandeciente

Sólo siento su calor,

No hay nube que el cielo dora,

Ya no hay alba, no hay aurora

De blanco y rojo color.

Ya no es bello el firmamento,

Ya no tiene lucimiento

Las estrellas en el cielo;

Todo cubre en negro velo,

Ni el día tiene esplendor,

No hay matices, no hay colores,

Ya no hay plantas, ya no hay flores,

Ni el campo tiene verdor.

(…)

Pobre ciega desgraciada,

Flor en su abril marchitada,

Qué soy yo sobre la tierra?

Arca do tristeza encierra

Su más tremendo amargor;

Y mi corazón enjuto,

Cubierto de negro luto,

Es el trono del dolor.

Al analizar los versos de La ciega, Óscar Rivera Rodas dice que si en algunos destacan la imagen, en otros es la emoción; “mientras en aquellos la emoción es casi completamente cubierta por la imagen, en éstos desaparece la imagen y predomina la emoción”. “Los núcleos significativos –sostiene– son aquí sentimientos: noche triste, confusión, pavor, nada, lobreguez, horror. De hecho, estos términos implican imágenes. Pero lo que se subraya aquí es que la imagen se pone al servicio del sentimiento”.

Como afirma el historiador Josep M. Barnadas, los versos de María Josefa “provocaron inmediatos ecos poéticos” de sus contemporáneos, como Manuel José Cortés, Mariano Ramallo, Manuel José Tovar y Daniel Calvo. Según Gabriel René Moreno, “leídos y releídos en todos los círculos de la capital, produjeron más efecto del que podría esperarse”. Muy pocos conocían personalmente a su autora y todos se preguntaban “quién era este cisne misterioso que desde su lóbrego nido daba al aire tan sentidos acentos”.

Pocos días después de que se publicara La ciega en el Eco de la Opinión, Manuel José Cortés le respondió con un poema en el mismo periódico:

Privó a tus ojos de la lumbre hermosa

Del luminar del día, airado el Cielo;

De noche larga, triste y tenebrosa

Extendiéndose en tu vida el denso velo.

Pero dentro de ti, claro, sereno

El sol del genio brilla refulgente:

Su luz alumbra de portentos lleno

Un nuevo mundo que creó tu mente.

“Y fue natural que otras liras vibrasen en triste y armonioso concierto con la de la ciega. Está con todo lo que la rodeaba, joven bella, pura, sumida en soledad y negra noche, atribulada todavía más por la pérdida de algunos seres amados, y siempre llena de humilde resignación y de vida intelectual, encerraba todo lo que tiene de bello y sublime el dolor: era un manantial de poesía y de inspiración”, escribió Moreno.

En El árbol de la esperanza, poema elogiado por Marcelino Menéndez y Pelayo, establece un paralelismo entre el destino y la desventura de un árbol marchito y seco y su propia desgracia:

Árbol de esperanza hermoso,

En copa y ramas frondoso

Y elevado yo te vi:

Ora en el suelo tendido,

Destrozado y abatido

Te miro, ¡triste de

mí!

(…)

Siendo de edad aun temprana,

En tu corteza yo ufana

Catorce letras grabé;

No eran dichas ilusorias,

Ni de amores ni de glorias

Las palabras que

tracé.

Contigo se ha derribado

Todo el bien imaginado

Que el pensamiento creó;

Cual oscilación ligera

Toda ilusión hechicera

Contigo ya se extinguió.

Según Barnadas, María Josefa, a quien atribuye “tonalidades exclusivamente personales”, suele reflejar en su obra “su atribulada condición, su aislamiento del mundo exterior, pero sin excluir una humilde resignación”. La describe como la “poetiza del dolor” y afirma que sólo excepcionalmente se encuentra en ella “tonos más radiantes”.

En su modestia y humildad, Mujía creía que sus poemas no estaban a la altura de lo que ella consideraba una verdadera obra literaria. “Mis pobres composiciones en verdad no son más que una miserable arcilla para ser mezcladas entre las bellas flores del genio y no merecen salir a la luz pública”, le respondió a Gabriel René Moreno cuando éste le pidió que le enviara sus poesías para su publicación. “Como autora, propietaria de ellas, tengo derecho para impedir el que salgan impresas, porque no son dignas ni de ser leídas”. No sólo eso, sino que llegó a pedirle que “eche al fuego” las que tenía en su poder.

Considerada una de las primeras representantes del romanticismo en Bolivia y “fundadora” de la poesía nacional, destacó con otros intelectuales de los primeros años de la Bolivia independiente, como Nataniel Aguirre, Manuel José Cortés y Adela Zamudio, quien también le rindió homenaje con un poema del mismo nombre, La ciega. Su obra estaba dispersa en decenas de periódicos de Bolivia, América y Europa.

El investigador Gustavo Jordán Ríos rescató 684 manuscritos, todos dictados por María Josefa, incluidas, 328 poesías, una novela (A la Virgen Santísima del Rosario) y decenas de cartas personales, material que fue publicado en el libro Obras completas. Su autor considera a la poeta como “una mujer iluminada por la divinidad”, no sólo porque habiendo perdido completamente la vista a los 14 años nunca dejó de producir, sino porque sus poemas “eran dictados de una sola vez y sin que los revisara o volvieran a leérselos”.

María Josefa se hundió en una depresión profunda tras la muerte de su hermano Augusto, en 1854, y el posterior fallecimiento de su hermana Micaela, esposa del poeta Mariano Ramallo, quien había sustituido a Augusto como guía y compañía. Falleció en Sucre el 30 de julio de 1888, aquejada de múltiples dolencias físicas, ciega y sorda. Sus restos desaparecieron del cementerio de Sucre, donde fueron sepultados por su sobrino Ricardo. Aparentemente fueron enterrados en una fosa común.

Como dijo un periódico de la época, sus últimas poesías “tenían algo de los cantos de los cisnes moribundos”. En la última estrofa de La ciega, escribió: “Agotada mi esperanza/ Ya ningún remedio alcanza,/ Ni una sombra de delicia/ A mi existencia acaricia;/ Mis goces son el sufrir:/ Y en medio de esa desdicha/ Sólo me queda una dicha,/ Y es la dicha de morir”.

En su poema dedicado a la fe, religiosa como era, habla de la muerte como esperanza, la dicha que ha de encontrar en “una región eterna y de ventura,/ y que será del alma resignada/ dulce morada”. Esperanza y consuelo, porque, al fin y al cabo, como diría José Saramago: “En la muerte la ceguera es igual para todos”.

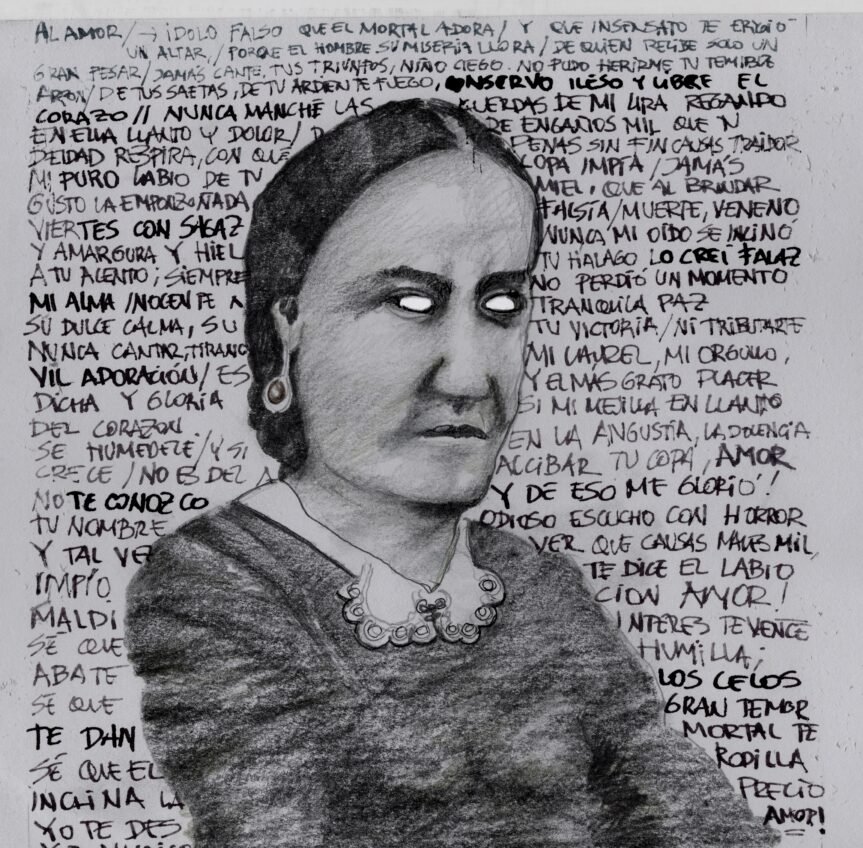

Dibujo de Marcos Loayza

Página Siete – 16 de febrero de 2020